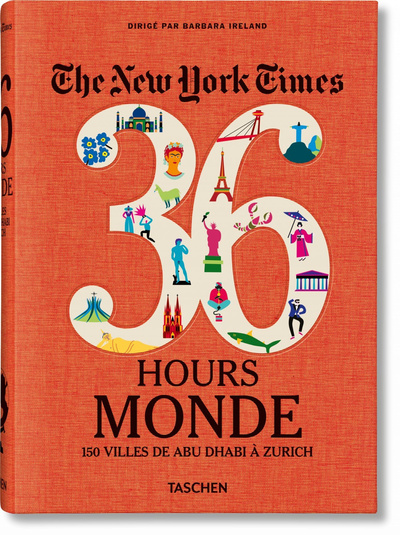

Issues de la chronique du New York Times, les présentations de 150 villes à travers le monde, à visiter en trente-six heures.

EAN :

9783836575348

Contient :

763 p. ; 24 x 17 cm

Sujet nom commun :

Message d'information

| Site | Public visé | Cote | Particularité | Situation | Code-barres |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiathèque départementale | Adulte | 910.202 NEW | Aucune | Disponible | 6454120067 |