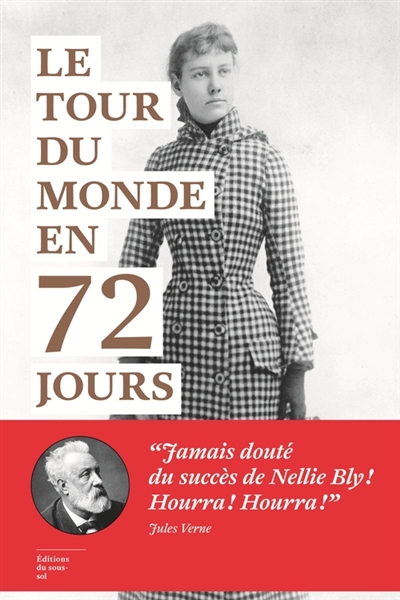

Le tour du monde en 72 jours

Livre

Paris : 2016, Ed. du sous-sol

Collection :

Feuilleton non-fiction

Le récit du tour du monde effectué par la journaliste en 1889 dans une tentative réussie pour battre le record fictif du héros de Jules Verne.

EAN :

9782364681354

Contient :

1 vol. (172 p.) ; 21 x 14 cm

Sujet nom commun :

Sujet géographique :

Sujet nom :

Genre :

Message d'information

| Site | Public visé | Cote | Particularité | Situation | Code-barres |

|---|---|---|---|---|---|

| Médiathèque départementale | Adulte | 910.41 BLY | Aucune | Disponible | 6321010067 |